10月の夜空にぽっかり浮かぶ美しい満月。

「中秋の名月(ちゅうしゅうのめいげつ)」と呼ばれるこの日は、昔から月を眺めながらお団子を供える“お月見”の風習があります。

でも、「どうしてお団子を飾るの?」「中秋ってなに?」と子どもに聞かれると、ちょっと説明に困ることも…。この記事では、親子で一緒に楽しめるように、中秋の名月の意味や由来をやさしく解説します。

🌕中秋の名月ってなに?子どもに伝えたい月見の話

●「中秋」は旧暦の8月15日。秋の真ん中=中秋

●「名月」は美しい月のこと。特に満月を指す

●現代のカレンダーでは毎年日付が変わる(2025年は10月6日)

旧暦と天文学的な定義の違いによって「中秋の名月=満月ではありません」

どうして月を眺めるの?

- 秋は収穫の季節。満月に収穫の感謝を込めてお供えをする風習が生まれた。

👉月には不思議な力があり、その力を授かるため‥と言われています。 - 昔の人は、月の満ち欠けで季節や農作業のタイミングを知っていた。

👉もともと美しい月を眺める習慣があったんですね。 - 月には「うさぎが餅をついている」という昔話もあり、子どもに親しみやすい。

👉月の模様がどう見えるか、子供と話し合うのも面白いですね。

親子で美しい月を眺める時間を楽しんでください

③ 月見団子を飾る意味

- 団子は「収穫物の象徴」「感謝の気持ち」

- 丸い形は「満月」を表す

- 積み方や数には意味がある(次のセクションで詳しく)

形や数にも意味があるんです!

お月見はどんなふうに楽しむの?

- ススキを飾る(稲穂の代わり)

- 月を眺めながら団子を食べる

- 子どもと一緒に団子を作る・飾る・月を観察する

親子で団子を作って、飾り付けをして・・・

楽しいお月見になりそうですね🍡

🌕 月見団子の由来と地域ごとの違い

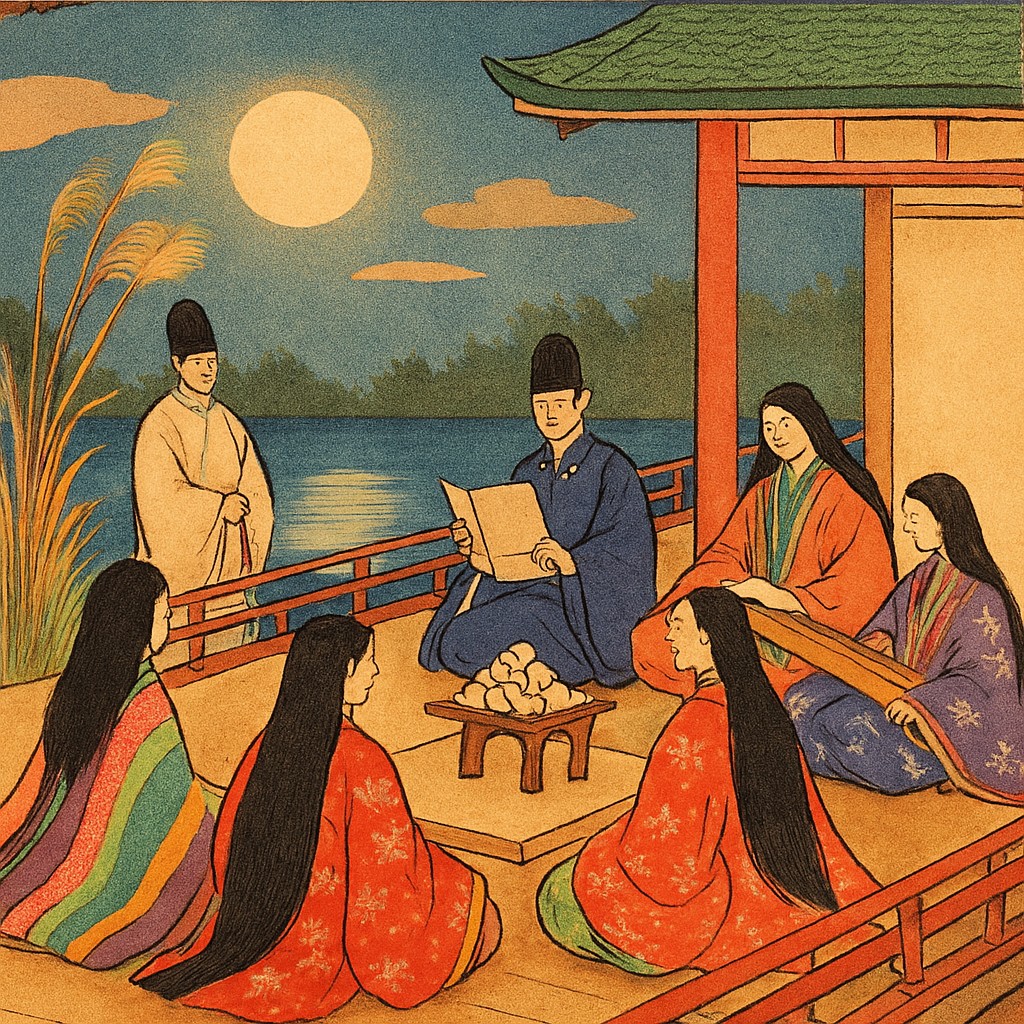

月見団子の風習は、じつは千年以上前の平安時代にさかのぼります。

当時の貴族たちは、池や庭に映る月を眺めながら、詩を詠んだり音楽を楽しんだりする「観月の宴(かんげつのうたげ)」を開いていました。

この月見は、自然の美しさを愛でる優雅な文化として広まりました。

やがて時代が進み、江戸時代になると、月見は庶民の間にも広がっていきます。

この頃には、月を眺めるだけでなく「収穫への感謝」を込めてお供えをする行事へと変化しました。

米や里芋などの秋の実りを象徴するものとして、団子が供えられるようになったのです。

団子の形は満月をイメージした丸いものが多く、白くてつるんとした見た目が月の美しさを表しています。

また、地域によっては里芋の形に似せた団子を作ることもあり、秋の収穫物への感謝の気持ちが込められています。

🍡 関東 vs 関西の団子の形

地域によって、月見団子の形が違うことをご存じですか?

関東と関西では、見た目も材料も少しずつ異なります。

| 地域 | 団子の形 | 材料 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 関東 | 丸くて白い | 白玉粉 | 満月をイメージしたシンプルな形。つるんとした食感 |

| 関西 | 里芋型(楕円) | 上新粉 | 里芋に似せた形。収穫物としての意味を込めている |

関西では、十五夜を「芋名月(いもめいげつ)」と呼ぶこともあり、団子の形を里芋に似せることで、秋の収穫への感謝を表しています。

一方、関東では満月のような丸い団子を積み上げて飾るのが一般的です。

🔢 団子の数の意味(十五夜=15個?)

月見団子は、ただ並べるだけでなく「数」にも意味があります。

十五夜には、名前の通り「15個の団子」を供えるのが基本とされています。

団子の積み方にも決まりがあり、ピラミッドのように三段に積むのが伝統的です。

- 1段目:9個(3×3)

- 2段目:4個(2×2)

- 3段目:2個(1×2)

この合計が15個となり、十五夜にちなんだ数になります。

ただし、地域によっては違う数になっていることもあるようです。

十三夜(旧暦9月13日)には13個の団子を供える風習もあり、「十五夜だけでなく十三夜も祝うのが本来の月見」とされています。

🍡 親子で作れる月見団子レシピ

月見団子は、シンプルな材料で作れるうえ、丸める工程が楽しく、親子での季節行事にぴったりです。

ここでは、小さなお子さんとも安心して作れる基本のレシピと、団子作りの楽しみ方をご紹介します。

安全な材料と作り方

材料(約15個分)

- 白玉粉:150g

- 水:120〜130ml(様子を見ながら調整)

- optional:食紅やかぼちゃパウダーなどで色付けしても楽しい

白玉粉は主原料がもち米でアレルギー表示はありません。

非加熱でも食べられるため、子どもとの調理に向いています。

作り方

- ボウルに白玉粉を入れ、水を少しずつ加えながらこねる

- 耳たぶくらいのやわらかさになったら、親子で一緒に丸める

- 沸騰したお湯に入れ、浮いてきたらさらに1分ほど茹でる

- 冷水に入れて冷まし、水気を切って完成!

団子は冷やして、みたらしやあんこを添えても美味しいのでお試しください。

🤲 一緒に丸める楽しさ

団子を丸める工程は、親子でのふれあいタイムにぴったり。

「まんまるにできたね!」「ちょっと大きすぎたかな?」と笑いながら作ることで、行事が思い出になります。

- 小さな手で丸めることで、指先の感覚や集中力も育まれます

- 丸い形は満月の象徴。「お月さまみたいだね」と話しながら作ると、自然と行事の意味も伝わります

- できあがった団子を三方に積むときも、「どうやって並べる?」と親子で相談するのが楽しい時間になりますね!

🌾 飾り方とマナー:団子はどこに置く?どう飾る?

月見団子は、ただ食べるだけでなく「飾ること」にも意味があります。

昔から、お月さまに感謝の気持ちを伝えるために、団子やお酒、ススキなどを丁寧に供える風習がありました。

飾り方を工夫することで、行事の意味がより深く伝わり、家の中にも季節の気配が広がります。

🍡 団子はどこに置く?

基本的には、月が見える場所に飾るのが理想です。 縁側や窓辺、ベランダなど、月がよく見える位置に三方(さんぽう)やお皿を置き、団子を積み上げます。

- 三方がない場合は、木製の台や白いお皿でもOK

- 団子は「9・4・2」の三段ピラミッド型で15個積むのが伝統的

- 月が見えない場合でも、方角(東〜南東)を意識すると◎

🌾 ススキを添えて秋の風情を演出

ススキは、稲穂の代わりとして飾られる植物で、魔除けの意味もあります。 団子の隣にススキを添えることで、秋の風情と行事の意味がより深まります。

- 花瓶や一輪挿しにススキを飾る

- 団子・盃・ススキを三位一体で並べると美しい構図に

- お子さんと一緒にススキを探しに行くのも楽しい体験に

🌕 お酒(または水)を盃に入れて飾る意味

月見では、団子と一緒に「お酒」や「水」を盃やコップに入れて供えることがあります。 これは、月の光を水面に映すことで「月の力を家の中に取り込む」という意味が込められています。

- 盃やガラスの器に水や日本酒を入れる

- 月が見えない場合でも、月を思いながら飾ることで気持ちが伝わる

この飾り方は、見た目にも美しく、静かな夜の空気と調和します。 親子で「月が映ったね」「お月さまが来てくれたみたい」と話すことで、自然とのつながりを感じる時間になります。

月の力を水に宿すという考え方は、古くから日本の風習や信仰にも見られる美しい習慣ですね。

🍂 まとめ:行事を通して季節を感じる暮らしへ

十五夜のお月見は、ただ団子を飾って食べるだけのイベントではないということはわかっていただけたかと思います。

月を見上げながら、自然の美しさに心を寄せ、収穫への感謝を表す――そんな静かな時間が、日々の暮らしに豊かさをもたらしてくれます。

親子で団子を丸める手のぬくもり。

月の光を水に映して家の中に取り込むという、古くから伝わる美しい習慣。

ススキを飾り、月を眺めながら過ごす夜は、忙しい毎日の中で季節を感じる貴重なひとときになります。

こうした行事を通して、子どもたちは「自然とともに生きる感覚」や「日本の文化の奥深さ」に触れることができます。

そして、大人にとっても、忘れかけていた季節のリズムを取り戻すきっかけになるかもしれません。

2025年の中秋の名月は10月6日(月)です。ぜひ、ご家族で月を見上げながら、手作りの月見団子を囲んでみてください。きっと、心に残る秋の夜になるはずです。